Wenn es einen Fitnesswert gibt, der in Studien immer wieder mit gesünderem Altern und geringerer Sterblichkeit in Verbindung gebracht wird, dann ist es die VO2max. Die VO2max beschreibt die maximale Menge an Sauerstoff, die dein Körper unter Belastung pro Minute verwerten kann – ein echter „Leistungs‑Check“ für Herz, Lunge und Muskulatur. In der Longevity‑Szene wird die VO2max oft als „Vitalitäts‑Score“ gehandelt. Doch ist die VO2max wirklich ein verlässlicher Longevity‑Marker – und falls ja, wie verbesserst du sie im Alltag ab 40?

In diesem Artikel zeige ich dir kompakt, was hinter dem Wert steckt, warum die VO2max für gesundes Altern relevant ist, wie du sie misst, interpretierst und systematisch steigerst – ohne Dogma, aber mit Praxis. Am Ende findest du zudem eine Einkaufsliste mit bewährten Tools und Literaturtipps.

Inhaltsübersicht

Was genau misst die VO2max?

Technisch betrachtet ist die VO2max die maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit deines Körpers unter zunehmender Belastung. Sie hängt von mehreren Gliedern der „Sauerstoff‑Kette“ ab:

- Herzleistung (wie viel Blut dein Herz pro Minute pumpt),

- Lungenfunktion (Aufnahme von O2 ins Blut),

- Blutqualität (Hämoglobingehalt, Blutvolumen),

- Kapillarisierung und Mitochondrien in der Muskulatur (Kapillarisierung in der Muskulatur = die Dichte der kleinsten Blutgefäße in den Muskeln, die Sauerstoff und Nährstoffe liefern; je dichter dieses Netz, desto besser die Versorgung).

Physiologisch gilt die Fick‑Gleichung (Fick‑Gleichung = eine Grundformel der Kreislaufphysiologie, die beschreibt, wovon die Sauerstoffaufnahme abhängt): VO2 = Q × (a − v)O2, wobei Q = Herzfrequenz × Schlagvolumen das Herzminutenvolumen beschreibt und (a − v)O2 die arterio‑venöse Sauerstoffdifferenz (arterio‑venöse Sauerstoffdifferenz = der Unterschied im Sauerstoffgehalt zwischen arteriellem Blut, das die Lunge verlässt, und venösem Blut, das aus dem Gewebe zurückkommt; er zeigt, wie viel O2 die Muskulatur tatsächlich entnommen hat). Deine VO2max ist also die Spitze dessen, was dieses System leisten kann.

Zur Einordnung wird die VO2max meist relativ angegeben, also in Milliliter Sauerstoff pro Kilogramm Körpergewicht pro Minute (ml/kg/min). Eine praktische Umrechnungseinheit aus dem Alltag ist der MET‑Wert (MET = „Metabolic Equivalent of Task“, also das Stoffwechseläquivalent einer Aktivität; 1 MET entspricht in etwa dem Ruheumsatz eines durchschnittlichen Erwachsenen und ist per Definition 3,5 ml/kg/min). Wenn du deine VO2max also grob in METs umrechnen willst, teilst du den ml/kg/min‑Wert durch 3,5.

Warum betone ich das? Weil die VO2max nicht nur ein Leistungsmaß ist, sondern eine Art „Systemcheck“ über alle für gesundes Altern relevanten Organe hinweg. Und genau deshalb taucht die VO2max in der Longevity‑Literatur so prominent auf.

Warum gilt die VO2max als Longevity‑Marker?

- Studien zeigen konsistent: Wer eine höhere cardiorespiratorische Fitness besitzt (cardiorespiratorische Fitness = die kombinierte Leistungsfähigkeit von Herz, Blutgefäßen und Lunge, Sauerstoff aufzunehmen, zu transportieren und in der Muskulatur zu nutzen), hat – unabhängig von Gewicht, Blutdruck oder Cholesterin – ein niedriges Risiko für vorzeitige Sterblichkeit und Altersgebrechen.

- Besonders spannend: Nicht absolute Höchstwerte sind entscheidend, sondern das Verlassen des „Risikobereichs“ nach oben. Sprich: Der Weg von „unterdurchschnittlich“ zu „durchschnittlich/gut“ bringt oft größere Gesundheitsgewinne als der Sprung von „gut“ zu „sehr gut“.

- Pro zusätzlichem MET (also ca. plus 3,5 ml/kg/min) berichten große Kohorten häufig eine relevante Reduktion des Mortalitätsrisikos (Reduktion des Mortalitätsrisikos = eine Verringerung der Wahrscheinlichkeit, innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu versterben; vereinfacht: geringeres Risiko, vorzeitig zu sterben). Das macht die VO2max zu einem handfesten, beeinflussbaren Ziel.

Kurz: Die VO2max verbindet Trainingseffekt, Alltagsfunktion und langfristige Gesundheit – ein seltenes Trio in der Medizin. Genau deswegen eignet sich die VO2max hervorragend als Longevity‑Marker.

Welche VO2max‑Werte sind „gut“ – speziell ab 40?

Erstens: Es gibt biologische Streuung. Genetik, Trainingserfahrung, Körperzusammensetzung und Erkrankungen spielen mit hinein. Zweitens: Mit dem Alter sinkt der Wert im Mittel – oft um etwa 5–10 Prozent pro Dekade, wenn du nichts dagegen tust.

Als grobe Orientierung (keine starre Norm!):

- 40er/50er, weiblich: Mitte/oberes 20er‑Spektrum (ml/kg/min) = solide alltagsfit; über 30 = gut bis sehr gut.

- 40er/50er, männlich: Ende 30er bis Anfang 40er = sehr gut; Mitte 30er = gut; unter 30 = ausbaufähig.

- 50–60 Jahre, weiblich: ca. 22–28 = ordentlich; über 28 = gut bis sehr gut.

- 50–60 Jahre, männlich: ca. 32–38 = ordentlich; über 38 = gut bis sehr gut.

- Über 60 Jahre, weiblich: ca. 18–24 = ordentlich; über 24 = gut bis sehr gut.

- Über 60 Jahre, männlich: ca. 28–34 = ordentlich; über 34 = gut bis sehr gut.

Entscheidend ist deine Ausgangslage und der Trend: Eine VO2max, die über Monate stabil steigt oder zumindest den altersbedingten Abfall ausbremst, ist für Longevity Gold wert. Und ja, selbst mit 60+ lässt sich die VO2max noch messbar verbessern.

Wie misst du deine VO2max?

Es gibt verschiedene Wege – mit unterschiedlicher Genauigkeit:

1) Labor‑Goldstandard (CPET)

- Spiroergometrie (Spiroergometrie = ein Belastungstest auf Laufband oder Ergometer mit Atemgasanalyse und oft EKG; dabei wird gemessen, wie viel Sauerstoff du ein‑ und ausatmest, um die VO2max direkt zu bestimmen).

- Liefert den direkt gemessenen Wert, Herzfrequenz‑Leistungskurven, Ventilationsschwellen und oft EKG.

- Ideal für: medizinische Sicherheit, Trainingsplanung, ehrliche Standortbestimmung.

2) Feldtests: So führst du sie selbst durch – inklusive Formeln

Wichtig: Vor jedem Test 10–15 Minuten aufwärmen (leichtes Gehen/Joggen/Rad plus Mobilität), nach dem Test 5–10 Minuten locker auslaufen/ausfahren. Wähle möglichst konstante Bedingungen (gleiche Strecke, ähnliche Temperatur, wenig Wind). Nutze – wenn möglich – einen Brustgurt, um die Herzfrequenz sauber zu erfassen. Die folgenden etablierten Tests liefern Schätzwerte für die VO2max:

Cooper‑Test (12‑Minuten‑Lauf)

So geht’s:

- Suche eine 400‑m‑Bahn oder eine exakt vermessene flache Strecke.

- Laufe in 12 Minuten so weit wie möglich mit gleichmäßig hohem, aber durchhaltbarem Tempo.

- Notiere die Gesamtstrecke in Metern.

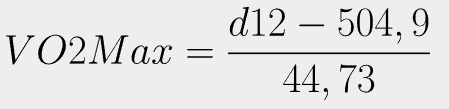

Formel: VO2max = (d12 − 504,9) / 44,73, wobei d12 die in 12 Minuten gelaufenen Meter sind.

Alternativ: VO2max = 22,351 × Kilometer − 11,288. Diese Formeln gehen auf Kenneth Cooper zurück.

1,5‑Meilen‑Lauf (2,4 km)

So geht’s:

- Wähle eine flache, gut messbare 2,4-km-Strecke (das sind 6 Bahnen eines normalen Leichtathletik-Sportplatzes), alternativ dazu kannst du die Strecke per GPS-Lauf-App am Handy festlegen.

- Laufe die 2,4 km so schnell wie möglich, ohne zu „verhungern“ – also gleichmäßig hart.

- Stoppe die Zeit in Minuten (zum Beispiel 10:30 = 10,5).

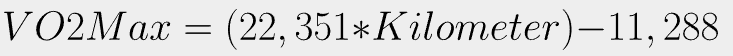

Formel (vereinfachte Standardgleichung): VO2max = 3,5 + 483 / t, mit t in Minuten.

Rockport‑Test (1‑Meilen‑Gehtest)

So geht’s:

- Wähle eine flache, gut messbare 1,6-km-Strecke (das sind 4 Bahnen eines normalen Leichtathletik-Sportplatzes), alternativ dazu kannst du die Strecke per GPS-Lauf-App am Handy festlegen.

- Wärm dich 5–10 Minuten locker auf (Gehen bzw. Walken).

- Gehe 1,6 km so schnell wie du kannst – bleib dabei im Gehtempo.

- Miss die Zeit (zum Beispiel 11:30 = 11,5) und direkt im Anschluss deine Herzfrequenz.

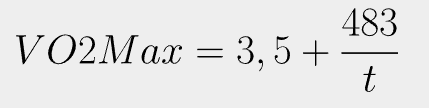

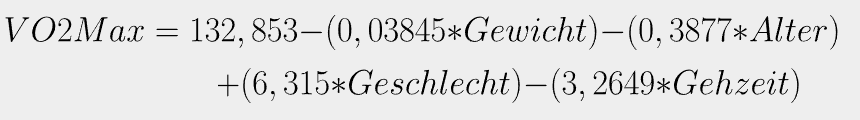

Mit diesen Werten kannst du deine VO₂max berechnen es gilt folgende Faustformel (vereinfacht):

VO₂max = 132,853 – (0,03845× Gewicht in kg) – (0,3877 × Alter) + (6,315 × Geschlecht) – (3,2649 × Gehzeit in Minuten) – (0,1565 × Puls)

Geschlecht: 1 = männlich, 0 = weiblich

Queens‑College‑Step‑Test (3‑Minuten‑Steptest)

So geht’s:

- Wähle eine 41‑cm‑Stufe, z.B. ein Schemel

- Benutze ein Metronom: Frauen 22 Schritte/Min, Männer 24 Schritte/Min

- Steige 3 Minuten lang „auf‑auf‑ab‑ab“.

- Nach dem Ende 15 Sekunden warten und dann die Herzfrequenz pro Minute messen.

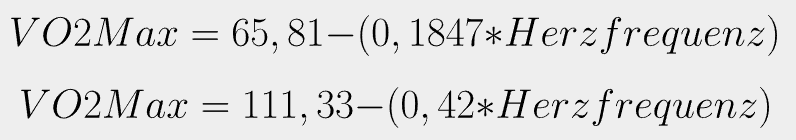

Formeln:

Frauen: VO2max = 65,81 − 0,1847 × Herzfrequenz

Männer: VO2max = 111,33 − 0,42 × Herzfrequenz

6‑Minuten‑Gehtest (6MWT) – schonend, klinisch verbreitet

So geht’s: Markiere eine 30‑m‑Flurstrecke. Gehe 6 Minuten so weit, wie du kannst (Pausen erlaubt, dann wieder ansetzen). Notiere die Distanz in Metern.

Beispiel‑Gleichung (v. a. für Herzinsuffizienz‑Betroffene geeignet): VO2peak = 0,03 × Distanz (m) + 3,98. Hinweis: Eignet sich eher zur Gruppenschätzung bzw. Trendbeobachtung; individuelle Vorhersagen sind hier nur ungenau.

3) Wearables

- Moderne Sportuhren oder Smart Watches schätzen die VO2max anhand Herzfrequenz, Tempo, Variabilität und Historie.

- Vorteil: Trendverfolgung im Alltag. Nachteil: Genauigkeit schwankt je nach Sensor, Untergrund, Temperatur und HF‑Messqualität (Brustgurt empfohlen).

Mein Tipp: Wenn du länger nicht sportlich aktiv warst oder Vorerkrankungen hast, starte mit einem Check beim Arzt und – falls möglich – einer Spiroergometrie. Danach kannst du die VO2max im Alltag über Feldtests und Wearables tracken und etwa halbjährlich mit einem standardisierten Test verifizieren.

VO2max verbessern: Die großen Hebel

Die schöne Nachricht: Deine VO2max ist trainierbar. Die physiologischen Stellschrauben:

- Herz: größeres Schlagvolumen durch Ausdauertraining.

- Blut: mehr Plasmavolumen, langfristig ggf. höherer Hämoglobingehalt (bei Mangelzuständen).

- Muskeln: mehr Mitochondrien, bessere Kapillarisierung (Kapillarisierung in der Muskulatur = dichteres Netz kleinster Blutgefäße, das Sauerstoff näher an die Muskelfasern bringt).

- Autonomes Nervensystem: günstigere Herzfrequenz‑Variabilität, bessere Belastungstoleranz.

Im Training heißt das: Du kombinierst umfangsorientierte Zonen‑Einheiten mit intensiven Reizen – sinnvoll periodisiert und alltagskompatibel.

1) Grundlagenarbeit (Zone 2 Training)

- Ziel: Mitochondrienaufbau, Fettsäureoxidation, ökonomischer Motor.

- Richtwert: Atmen noch durch die Nase möglich, Konversation in kurzen Sätzen, Herzfrequenz grob bei 60–70 Prozent der HFmax.

- 2–4 Einheiten/Woche à 30–60 Minuten sind ein starkes Fundament. Diese Einheiten zahlen indirekt auf die VO2max ein, indem sie die „Maschine“ effizienter machen.

2) VO2max‑nahe Intervalle

- Kurze, harte Reize schieben die physiologische Decke nach oben.

- Beispiele:

- 4 × 4 Minuten hart (RPE 8/10; RPE = „Rate of Perceived Exertion“, eine einfache Skala von 1–10 für die subjektiv empfundene Anstrengung, wobei 10 maximal ist) mit je 3 Minuten locker.

- 6–10 × 2 Minuten hart (RPE 8/10) mit je 2 Minuten locker.

- 30/30‑Protokolle: 30 Sekunden hart (RPE 8–9/10), 30 Sekunden locker, 10–20 Wiederholungen.

- 1–2 solcher Einheiten pro Woche reichen völlig. Du willst Qualität, nicht Zerstörung.

3) Längere Tempodauer (Schwelle)

- Läufe/Radeinheiten knapp unterhalb deiner Laktatschwelle verbessern den „Deckeneffekt“: Je stärker deine Schwellenleistung, desto länger hältst du hohe Sauerstoffflüsse – gut für eine bessere VO2max.

- 20–40 Minuten am Stück (oder 2 × 20 Minuten) bei RPE 7/10 wirken Wunder.

4) Krafttraining

- 2 Einheiten/Woche Ganzkörper (Kniebeuge‑Varianten, Hüftstrecken, Rumpf, Zug/Drück‑Übungen).

- Mehr Muskelkraft bedeutet bessere Lauf‑/Trittsökonomie und oft niedrigere Verletzungsrate – indirekt positiv für deine VO2max.

5) Körpergewicht, Schlaf, Eisenstatus

- Ein günstiger Körperfettanteil erhöht die relative VO2max (ml/kg/min) schon rein rechnerisch – und verbessert meist auch die Leistungsfähigkeit.

- Schlaf ist das „Doping“, das erlaubt ist. 7–9 Stunden unterstützen Anpassungsprozesse.

- Eisenmangel (Ferritin zu niedrig; Ferritin = das wichtigste Speicherprotein für Eisen im Körper und damit ein Labor‑Marker für deine Eisenreserven) limitiert Sauerstofftransport. Bei Müdigkeit, Leistungsknick oder auffällig niedriger VO2max trotz Training Eisen checken lassen. Supplemente nur nach Labor und in Absprache mit Arzt.

6) Hitze, Höhe – mit Bedacht

- Hitzetraining (z. B. 20–30 Minuten leichtes Ausradeln in warmer Umgebung) kann das Plasmavolumen erhöhen.

- Höhe (Hypoxie) stimuliert Erythropoese (Erythropoese = die Bildung roter Blutkörperchen im Knochenmark; mehr rote Blutkörperchen können mehr Sauerstoff transportieren). Für Alltagssportler ist der Nutzen aber nur dann relevant, wenn die Basis stimmt. Keine Höhenkammern ohne Konzept – Aufwand und Kosten sind hoch.

Ein 12‑Wochen‑Beispielplan zur Steigerung der VO2max

Orientierung für gut beschäftigte Menschen ab 40. Passe Volumen/Intensitäten an dein Niveau an. Jede Einheit beginnt mit 10 Minuten Einlaufen/Lockerfahren und endet mit 5–10 Minuten locker Auslaufen plus Mobilität.

Woche 1–4 (Aufbau der Basis)

- 2 × Zone‑2 à 40–60 Min

- 1 × Schwelle: 2 × 15 Min bei RPE 7/10, 5 Min Pause

- 1 × Krafttraining Ganzkörper (45–60 Min)

- Optional: kurzer Techniklauf/leichte Spinning‑Einheit (20–30 Min)

- Ziel: Ökonomie verbessern, Ermüdungsresistenz aufbauen, VO2max indirekt vorbereiten.

Woche 5–8 (Intensität dosiert erhöhen)

- 2 × Zone‑2 à 45–60 Min

- 1 × VO2max‑Intervalle: 5 × 3 Min hart (RPE 8/10), 3 Min locker

- 1 × Schwelle: 1 × 30 Min steady oder 3 × 10 Min

- 1 × Krafttraining (45 Min, Fokus auf Grundübungen)

- Ziel: VO2max direkt stimulieren, Schwelle stabilisieren.

Woche 9–11 (Spezifischer Reiz)

- 2 × Zone‑2 à 45–60 Min

- 1 × VO2max‑Intervalle: 8–10 × 2 Min hart (RPE 8/10), 2 Min locker oder 4 × 4 Min hart (RPE 8/10), 3 Min locker

- 1 × Tempodauer 20–30 Min

- 1 × Krafttraining mit etwas geringerer Last, saubere Technik, mehr Explosivität

- Ziel: VO2max weiter anheben, Qualität vor Quantität.

Woche 12 (Entlastung & Test)

- 2 × Zone‑2 à 30–45 Min

- 1 × kurzer Schärfer: 6 × 1 Min zügig (RPE 7–8/10), 2 Min locker

- 1 × Feldtest (z. B. 12‑Min‑Lauf) oder Labor‑Retest

- Ziel: Fortschritt messen. Vergleich die VO2max‑Schätzung deines Wearables mit dem Test.

Wichtig: Höre auf deinen Körper. Schmerzen im Bewegungsapparat, ungewöhnliche Atemnot, Schwindel, Brustdruck? Training stoppen und ärztlich prüfen lassen. Gerade wenn du neu einsteigst, ist Sicherheit wichtiger als Geschwindigkeit – auch das ist Longevity.

Ernährung: Was unterstützt eine bessere VO2max?

- Proteine: Täglich etwa 1,2–1,6 g pro kg Körpergewicht, um Muskelaufbau/‑erhalt zu fördern (insbesondere ab 40).

- Kohlenhydrate: Für intensive VO2max‑Einheiten sind gut gefüllte Glykogenspeicher sinnvoll. Plane vor harten Intervallen eine kohlenhydratreiche Mahlzeit.

- Nitrate (z. B. Rote‑Bete‑Saft): Können die Ökonomie verbessern, Effekte sind individuell. Teste es in Trainingseinheiten – nicht beim ersten Wettkampf.

- Kaffee/Koffein: Kann die Leistungswahrnehmung senken und die Performance moderat verbessern. Nicht zu spät am Tag konsumieren, wenn Schlaf leidet.

- Eisen, Vitamin B12, Folat: Nur bei Mangel substituieren – vorher beim Arzt im Bluttest messen lassen!

Supplements mit Blick auf VO2max – nüchtern bewertet

- Rote‑Bete‑Saft/Nitrat: Praktisch, vergleichsweise sicher; Effekte klein bis moderat, individuell unterschiedlich. Für Intervalltage einen Versuch wert.

- Beta‑Alanine: Kann bei längeren Intervallen (1–4 Minuten) helfen, da es die Pufferkapazität erhöht; Kribbeln möglich, aufteilen der Dosis hilft.

- Creatin: Nicht primär VO2max‑relevant, aber fördert Kraft/Leistungsspitzen und Muskelerhalt – wichtig fürs Gesamtpaket Healthy Aging.

- Eisen: Nur bei Mangel. Einfach ins Blaue hinein Supplementieren ist hier keine gute Idee.

Rapamycin, Resveratrol, NMN oder Quercetin sind spannende Longevity‑Themen, zahlen aber – wenn überhaupt – eher indirekt auf Trainingsfähigkeit und Erholung ein. Für die VO2max ist die Dosis‑Wahrheit weiterhin: Training, Schlaf, Ernährung, Stressmanagement.

Häufige Fragen zur VO2max

- Ist die VO2max alles?

Nein. Sie ist ein starker Marker, aber nicht der einzige. Kraft, Beweglichkeit, Gleichgewicht, Knochendichte, metabolische Marker (z. B. Nüchternglukose) und mentale Gesundheit gehören ebenso dazu. Trotzdem: Eine solide VO2max schützt vielfach im Alltag – Treppen, Einkäufe, Spielplatz, Reisen. - Kann ich meine VO2max mit 50 oder 60+ noch steigern?

Ja. Es braucht mehr Geduld, aber Anpassungen passieren in jedem Alter. Die Mischung aus regelmäßiger Zone‑2‑Arbeit, dosierten Intervallen und Krafttraining funktioniert auch jenseits der 60 – vorausgesetzt, du steuerst die Belastung vernünftig. - Wie oft soll ich meine VO2max testen?

Für Einsteiger alle 3–6 Monate. Fortgeschrittene, die mit Wearables arbeiten, können monatlich über einen standardisierten Feldtest Trends prüfen (z. B. immer dieselbe 5‑km‑Strecke, ähnliche Bedingungen). - Was, wenn meine Uhr stark schwankt?

Nutze einen Brustgurt, achte auf konsistente Bedingungen, vergleiche Trainingsblöcke statt Einzelwerte. Wenn möglich, ab und zu Labor oder einen gut validierten Feldtest als „Erdung“ nutzen. Die VO2max eines Wearables ist ein Modell – Trends wichtiger als Einzelpunkt. - Wie viel Intensität ist „genug“?

Für die meisten bringt schon 1 harte Einheit pro Woche plus eine Schwellen‑Einheit deutliche Fortschritte, sofern 2–3 Zone‑2‑Einheiten die Basis bilden. Mehr ist nicht immer besser – Erholung ist Training.

Praktische Tools, die deine VO2max‑Reise erleichtern (Affiliate Links)

Supplements:

Fitness-Tracker und Pulsmesser:

- [Hersteller Garmin] – Forerunner 255 – SportUhr mit integrierter VO2max-Messung/Schätzung und HF‑Variabilität, etc.*

- [Hersteller Apple] – Apple Watch 10 – Smart Watch mit VO2max-Messung, Fitness-Tracking, EKG, etc.*

- [Hersteller Google] – Fitbit Charge 6 Aktivitätstracker mit VO2max-Messung, Fitness-Tracking, etc.*

- [Hersteller CooSpo] – H6M Herzfrequenzmesser Pulsgurt Brustgurt Bluetooth*

- [Hersteller CYCPLUS] – H2Pro Brustgurt Herzfrequenzmesser, Bluetooth*

Trainingsgeräte:

Lesetipps:

- Alex Hutchinson: „Endure: Körper, Geist und die erstaunlich dehnbaren Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit“*

- Herbert Steffny: „Das große Laufbuch: Alles, was man zum Laufen wissen muss“*

- Peter Attia: „Outlive: Wie wir länger und besser leben können, als wir denken“*

- Brady Holmer: „VO2 Max Essentials: The comprehensive guide to aerobic fitness, how to improve it, and what it means for health, performance, and longevity“ (Englische Ausgabe)*

Ein kleines Rechenbeispiel zur Einordnung

Angenommen, deine gemessene VO2max liegt bei 35 ml/kg/min. Das entspricht 35 ÷ 3,5 = 10 MET. Mit 12 Wochen strukturiertem Training sind realistisch plus 1–2 MET drin (individuell!).

Das hieße 38,5–42 ml/kg/min – ein spürbarer Sprung in Alltagsleistung und Reservekapazität, der in Studien häufig mit merklichen Gesundheitsvorteilen korreliert.

Fazit: Was heißt das für dich?

- Die VO2max ist ein aussagekräftiger Longevity‑Marker, weil sie gleich mehrere Systeme abbildet, die fürs gesunde Altern zentral sind.

- Du musst kein Hochleistungssportler werden. Der größte Gewinn entsteht oft, wenn du dich aus dem „Risikobereich“ in den soliden Bereich arbeitest.

- Messbar wird Fortschritt über Labor, Feldtests und Wearables. Wichtig sind Trends, nicht Tageslaunen.

- Das Rezept für eine bessere VO2max ist weder geheim noch exotisch: 2–4 × Zone 2 pro Woche, 1–2 harte Einheiten, 1–2 × Krafttraining, plus Schlaf, gute Ernährung und kluge Pausen.

- Ab 40 lohnt sich jede Investition in deine Ausdauer mehr denn je – für Energie heute und Reserve für morgen.

Mach’s dir leicht: Wähle zwei feste Tage für Intervalle/Schwelle, zwei für Zone 2 und einen für Kraft. Tracke in 12‑Wochen‑Blöcken deine Fortschritte und feiere jeden kleinen Schritt. Deine VO2max dankt es dir – und dein künftiges Ich auch.

Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Wenn du Vorerkrankungen hast oder neu mit Sport beginnst, lass dich bitte ärztlich untersuchen und starte behutsam.

Weiterführende Informationen und Studien

- Kodama et al., JAMA (2009): Cardiorespiratory Fitness und Mortalität – Metaanalyse – Zeigt quantifizierbar, dass höhere cardiorespiratorische Fitness (CRF) das Risiko für Gesamt- und Herz-Kreislauf‑Sterblichkeit senkt; jeder Anstieg der Fitnessstufe ist mit weniger Ereignissen verbunden. ([jamanetwork.com](https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/1108396?utm_source=openai))

- Myers et al., NEJM (2002): Exercise Capacity and Mortality – In >6.000 Männern war die in METs gemessene Leistungsfähigkeit der stärkste Prädiktor für das Sterberisiko; +1 MET ging mit ca. 12 % besserem Überleben einher. ([pubmed.ncbi.nlm.nih.gov](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11893790/?utm_source=openai))

- Mandsager et al., JAMA Network Open (2018): Fitness und Langzeit‑Mortalität – In 122.007 Erwachsenen zeigte sich eine inverse, ohne Obergrenze anhaltende Assoziation: „Elite‑Fitness“ war mit der geringsten Sterblichkeit verbunden. ([jamanetwork.com](https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2707428?utm_source=openai))

- AHA Scientific Statement (2016): Fitness als „klinisches Vitalzeichen“ – Empfiehlt die routinemäßige CRF‑Erfassung in der Praxis, da sie die Risikostratifikation über klassische Faktoren hinaus verbessert. ([pubmed.ncbi.nlm.nih.gov](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27881567/?utm_source=openai))

- WHO‑Leitlinien (2020): Bewegung und sitzendes Verhalten – Evidenzbasierte Empfehlungen zu Umfang und Intensität körperlicher Aktivität für Erwachsene und Ältere; relevante Basis für Longevity‑Strategien. ([who.int](https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128?utm_source=openai))

- HUNT3 Fitness Study (2014): VO2peak‑Referenzen 20–90 Jahre – Große bevölkerungsbasierte Normdaten zeigen u. a. rund 7–8 % Rückgang pro Dekade ohne Training. ([pmc.ncbi.nlm.nih.gov](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4245230/?utm_source=openai))

- ACSM Position Stand (2011): Menge und Qualität von Training – Leitfaden zur Verordnung von Ausdauer‑, Kraft‑, Beweglichkeits‑ und Koordinationstraining bei gesunden Erwachsenen. ([pubmed.ncbi.nlm.nih.gov](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21694556/?utm_source=openai))

- Bacon et al., PLoS ONE (2013): Metaanalyse zu HIIT und VO2max – Hochintensives Intervalltraining steigert VO2max im Mittel stärker als reines moderates Dauertraining. ([pmc.ncbi.nlm.nih.gov](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3774727/?utm_source=openai))

- Gist et al., 2013: Sprint‑Intervalltraining – systematische Übersichtsarbeit – Belegt VO2max‑Zuwächse von ca. 4–13 % nach 2–8 Wochen SIT bei gesunden Erwachsenen. ([pubmed.ncbi.nlm.nih.gov](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23889316/?utm_source=openai))

- Kline et al., MSSE (1987): Rockport‑1‑Meilen‑Gehtest – Originalarbeit zur VO2max‑Schätzung aus Gehzeit, End‑Herzfrequenz, Alter, Gewicht und Geschlecht. ([journals.lww.com](https://journals.lww.com/acsm-msse/Abstract/1987/06000/Estimation_of_V_O2max_from_a_one_mile_track_walk%2C.12.aspx?utm_source=openai))

- Chatterjee et al., Br J Sports Med (2004): Queen’s College Step Test – Validierung der 3‑Minuten‑Step‑Formeln zur VO2max‑Schätzung in jungen Männern; zeigt gute Übereinstimmung mit Labormessungen. ([pmc.ncbi.nlm.nih.gov](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1724834/?utm_source=openai))

- Cooper‑Test (12‑Minuten‑Lauf): Rechner und Hintergrund – Praxisleitfaden und Bezug auf die Originalarbeit von Cooper (1968) zur VO2max‑Abschätzung aus der in 12 Minuten gelaufenen Distanz. ([exrx.net](https://exrx.net/Calculators/MinuteRun?utm_source=openai))

- Ainsworth et al. (2011): Compendium of Physical Activities – Standardreferenz zu MET‑Werten zahlreicher Alltags‑ und Sportaktivitäten, nützlich für die Einordnung von Intensitäten. ([journals.lww.com](https://journals.lww.com/acsm-msse/Fulltext/2011/08000/2011_Compendium_of_Physical_Activities__A_Second.25.aspx?utm_source=openai))

- Harvard Health: VO2max – was sie bedeutet und wie man sie verbessert – Verständliche Einführung für Laien mit Messmethoden, Nutzen und Trainingsideen. ([health.harvard.edu](https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/vo2-max-what-is-it-and-how-can-you-improve-it?utm_source=openai))

- National Geographic: Warum VO2max für Langlebigkeit zählt – Populärwissenschaftliche Übersicht mit Einordnung von VO2max, Schwelle/Kritischer Leistung und Praxistipps. ([nationalgeographic.com](https://www.nationalgeographic.com/science/article/vo2-max-explained?utm_source=openai))

* Hinweis: Dieser Beitrag enthält Affiliate-Links. Wenn du über einen dieser Links ein Produkt kaufst, erhalte ich eine kleine Provision – für dich entstehen dabei keine zusätzlichen Kosten. So kann ich weiter unabhängig über Longevity-Themen recherchieren und schreiben.